霧霾,恐怕是今年兩會最“火熱”的話題了。就在兩會前一周,中國約七分之一的國土持續籠罩在霧霾之中。

霧霾天氣范圍擴大,環境污染矛盾突出,是大自然向粗放發展方式亮起的紅燈。“我們要像對貧困宣戰一樣,堅決向污染宣戰。”國務院總理李克強在十二屆全國人大二次會議開幕會上作上述表示。

霧霾圍城,參政議政的全國人大代表和政協委員如何回應公眾關切?他們又如何看待霧霾?

人民網科技特別策劃《霧霾十問》——

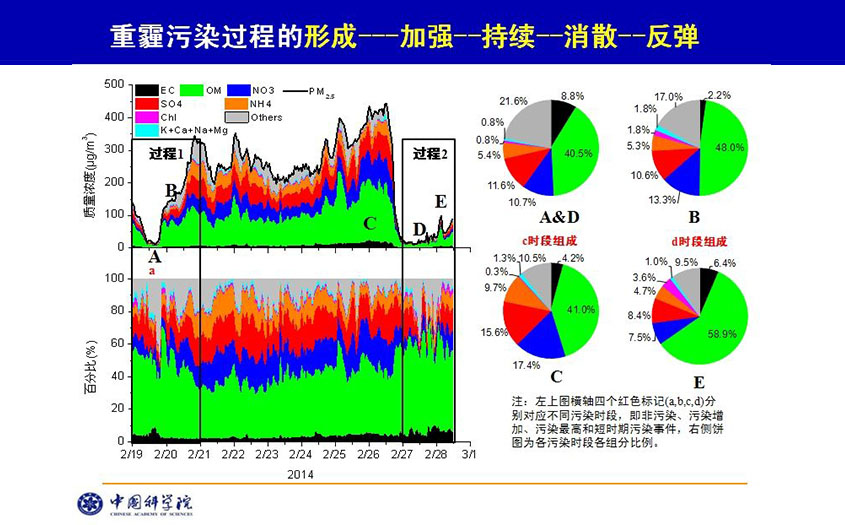

■ 中國環境科學院副院長柴發合:持續靜風、高濕、逆溫及細顆粒物是重污染形成的主要原因,區域弱南風引起的區域傳輸,使本就難以擴散的污染物積聚更加嚴重。【詳細】

■ 全國政協委員、環保部生態紅線劃分專家組組長高吉喜:“城鎮之間布局不合理,導致人口密度過高、產業過於集中。建議設定城市生態安全距離,不要無限制‘攤大餅’,可以避免越來越普遍的連片霧霾。”【詳細】

■ 全國政協委員孫太利委員:為什麼一些地方治霾不願動真格?“唯GDP論”政績觀是一個障礙,但並非唯一障礙。【詳細】

■ 北京大學環境科學與工程學院院長張遠航看來,大氣污染問題是因為長期積累和發展的,在一個特定的時期突然暴發。【詳細】

■ 中科院大氣物理研究所王躍思研究員認為:因為如此高的污染物濃度,少量增加或減少對感官能見度幾乎沒有影響。要讓公眾感覺有明顯好轉,更要大力削減污染物排放,使大氣PM2.5濃度下降到100微克/立方米以下,才會顯示出明顯的效果。【詳細】

■ 中國環境保護部部長周生賢表示:環保部調查發現中國治霾存在企業偷排、地方政府保護、監管不到位等三方面問題,雖然老百姓還感受不到,但和去年同期相比,京津冀地區的霧霾已有所好轉,希望大家有足夠耐心。【詳細】

■ 全國人大代表、中國科學院副院長丁仲禮說,“相信隨著‘國十條’出台后各地方的減排力度加大,霧霾發生頻次或已逼近‘拐點’”。【詳細】

■ 環境保護部監測司司長羅毅說:本次空氣重污染過程仍然呈現污染范圍大、污染程度重、持續時間長、累積速度快的特點。但與2013年1月份的重污染天氣過程相比,影響范圍、持續時間和污染強度均明顯減輕。【詳細】

■ 國務院總理李克強:山西因煤而生、因煤而興,不能因煤而背上包袱。要用改革辦法在煤炭清潔使用技術上尋找突破。【詳細】

■ 針對一些城市相繼實施的搖號、限行等舉措,全國人大代表、中國工程院院士鐘南山直言:減少汽車不是根本,減少汽車尾氣中的有害物質也是關鍵。【詳細】

■ 全國人大代表、上海環保局局長張全:現在大家認識到,長三角沒一家能獨善其身,要持久就要有機制,要協同作戰。【詳細】

■ 全國人大代表、科技部黨組成員王志學近日接受科技日報記者採訪時表示,經濟快速發展帶來的大氣污染問題,先行工業化國家也曾經歷過,如洛杉磯、倫敦、巴黎、日本東部沿海工業帶及德國魯爾工業區。這些城市徹底根治霧霾用了20—30年時間。治霾是系統工程,我們需要用科學的態度對待,不可簡單的“一關了之”,更不可能“一蹴而就”,必須調整優化能源結構和產業結構,從源頭抓起。【詳細】

■ 李克強:以霧霾頻發的特大城市和區域為重點,以細顆粒物(PM2.5)和可吸入顆粒物(PM10)治理為突破口,抓住產業結構、能源效率、尾氣排放和揚塵等關鍵環節,健全政府、企業、公眾共同參與新機制,實行區域聯防聯控,深入實施大氣污染防治行動計劃。我們要像對貧困宣戰一樣,堅決向污染宣戰。【詳細】

■ 全國政協常委、中國氣象局副局長宇如聰呼吁,通過加強立法,在國家層面強化氣候可行性論証,進一步加快《氣候資源開發利用和保護條例》等立法,積極防災減災和應對氣候變化,更加重視應對極端天氣氣候事件的能力建設。【詳細】

■ 天津市環保局總工程師包景嶺介紹說,去年大氣治理“國十條”明確提出了“京津冀區域建立大氣污染防治協作機制”,今年以來京津冀聯防聯控進程明顯加快。“目前,京津冀正在國控站點之外布設監測站點,比如在張家口布設的大通道站點,就是想進一步搞清楚河北、北京如何相互影響,有針對性地減排。”【詳細】

■ 國務院總理李克強:

我們要像對貧困宣戰一樣,堅決向污染宣戰。在擔任總理后所作的第一份政府工作報告中,李克強措辭堅定地說:“必須加強生態環境保護,下決心用硬措施完成硬任務。”

李克強在報告中坦承,霧霾天氣范圍擴大,環境污染矛盾突出,是大自然向粗放發展方式亮起的紅燈。【詳細】

■ 環保部部長周生賢:今年的霧霾相比往年出現了變化,雖然百姓還沒有感受到,但京津冀已經出現好轉,未來治理污染應該既打攻堅戰,又打持久戰。【詳細】

■ 北京市近日也出台新規。3月1日起,被視為“史上最嚴”的治霾新規《北京市大氣污染防治條例》正式實施。新規共計8章130條,主要從共同防治、重點污染物排放總量控制、固定污染源污染防治、機動車和非道路移動機械排放污染防治、揚塵污染防治及法律責任等方面作出規定。【詳細】

■ 全國政協委員、中國氣象局原局長秦大河:眾所周知,霧霾的形成主要是大量使用燃煤、產業結構不合理、汽車尾氣、工業揚塵等。其實,霧霾的形成和溫室氣體的排放是一個問題的兩個方面,我國現在主要能源是煤炭、石油、天然氣等化石燃料,特別以煤炭為主時,產生了大量的二氧化碳排放,據統計,2012年我國二氧化碳排放量大約是80億噸,佔到全世界的四分之一。溫室氣體在使全球變暖的同時,也產生了霧霾、細顆粒物,對人類身體健康產生不利作用。【詳細】

■ 環保部副部長吳曉青:一季度和四季度是空氣重污染高發季節,尤其是冬季的發生率最高﹔而我們國家以重化工為特點的產業發展模式,以煤炭為主的能源消費結構,快速增長的機動車尾氣排放和大規模的城市建設帶來的污染,這些污染物的排放量巨大,超過了環境容量,其結果是造成了嚴重的空氣污染。【詳細】

■政協委員梅葆玖:“呼吸不暢通,直接影響嗓子,嗓子都不行了【詳細】 。”

■全國人大代表鐘南山:從國內的研究來看,目前還是有一些可信的論據。“灰霾對人類的影響是長期的,很多論文是經歷10年才做出來的,因此我們現在依靠的大部分是西方國家的資料”【詳細】

■科技部社會發展司司長馬燕:我國環境污染對人體健康影響研究起步較晚【詳細】 。

■全國人大代表、河南天倫公司董事長張瀛岑:政府應出台相關規定,為受霧霾影響地區的中小學及幼兒園教室統一配備空氣淨化器【詳細】 。

■專家:首先,盡量減少暴露在室外的時間,降低室外活動強度﹔其次,注意改善室內空氣質量﹔再次,在不得不外出的情況下,注意加強自我保護,選擇合適的防塵口罩﹔最后,注意調整飲食結構。【詳細】

■ 全國政協常委、前衛生部副部長黃潔夫:霧霾是經濟發展那麼多年的代價。每個人同呼吸共命運,這是霧霾的特殊意義。近平同志去南鑼鼓巷,也沒戴口罩。關鍵還是要把環境治理好,有條件淨化淨化室內空氣。出現警報,橙色的,紅色的,多在室內活動,別到戶外跑步,跑步呼吸量很大。對PM2.5別過於恐懼。【詳細】

■全國人大代表、河北省委書記周本順在回應記者提出的“霧霾天是否戴口罩”時稱,“我平時是不戴口罩的”,“相信通過持續不斷努力,京津冀一定會再現藍天白雲和碧水清流,河北一定會提供好空氣和好風光。”【詳細】

■十二屆人大二次會議開幕式結束時,在被記者問到,“周部長留步,你家用不用空氣淨化器?”周生賢停住腳步,笑了笑,卻沒有回答。他表示“希望大家要有足夠的耐心,我們號召群眾一起揭發破壞環境的現象,一旦發現,就狠狠進行處理。”【詳細】

■全國政協委員、農工黨中央副主席蔡威:居民不能一邊抱怨霧霾遮天,一邊又不願安步當車節能減排,甚至還為霧霾天氣增添更多的鞭炮煙花。應該努力形成全民參與、全民監督的生態文明建設體制機制。【詳細】

■全國人大代表、寧波奉化市滕頭村黨委書記傅企平:治理霧霾,要建立健全政府、企業、公眾共同參與的新機制,抓住產業結構、能源效率、尾氣排放和揚塵等關鍵環節,實行區域聯防聯控,深入實施大氣污染防治行動計劃,建立霧霾防治預警制度。【詳細】

■中科院院長白春禮:中科院高度重視大氣灰霾追因與控制研究,研究所和科研人員要進一步提高責任感,增強緊迫感,切實承擔起國家戰略科研力量的歷史責任。在這樣一個關系國家未來發展的挑戰面前,科學家將義無反顧地承擔起應有的使命和責任,作出國家戰略科技力量應有的貢獻。【詳細】